SNS、リモートワーク、オンラインゲームetc…

私たちの生活に、スマートフォンやタブレット、パソコンは必要不可欠です。

人間は情報の80~90%を目から得ているといわれ、目を開いているだけでも、常に目の筋肉を働かせています。

眼精疲労のメカニズム

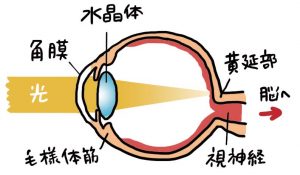

人間はカメラのレンズのような役割をする、水晶体を調節しながら光を感じ、物を認識します。

水晶体を調節するのは、毛様体筋という筋肉で、水晶体を引っ張ったり、緩めたりして光の量を調節しています。

長時間スマホなど、光を強く発する機器を目の近くで見ていると、毛様体筋は常に緊張している状態となり、筋肉疲労を起こします。

また、集中していると自然とまばたきの回数が減り、ドライアイになります。

ドライアイの状態では、通常の目の潤いであればピントが合っているはずでも、視界がぼやけてしまいます。

私たちの脳は、無理にでもピントを合わせようと筋肉を酷使するため、疲れが生じるのです。

疲れ目の救世主「アスタキサンチン」

アスタキサンチンとは、鮭やイクラ、エビなどに含まれている赤色の天然色素(カロテノイド)です。

強力な抗酸化作用があり、脳と目の両方に作用することが可能な栄養素です。

脳と目は、繊細な器官であるため、極力不要な物質は、はじかれる仕組みになっています。

この仕組みは、脳と目にとっては重要で、β-カロテンやビタミンC、ビタミンEなどの抗酸化作用のある物質でさえも直接作用することができません。

ところがアスタキサンチンは、選別をする組織を通過して脳と目に届き、抗酸化力を発揮することが可能です。

また研究の結果、筋肉のエネルギー代謝に関わる栄養素であることが明らかになっています。

アスタキサンチンがすごいのは、細部にまで入り込めるので、目の毛様体筋に直接働きかけて、筋肉疲労を回復できるのです。

おススメ食材「秋鮭」

スーパーに並ぶ鮭にも、種類があることを皆さんはご存じですか?

白鮭(秋鮭):9~10月

一般的に日本で捕れる鮭は、ほぼ白鮭になります。

白鮭は捕れるタイミングによって、名前が変わる面白い魚です。

まず川で生まれた白鮭は、海へ出て大きく成長し、再び産卵のために生まれた川へ帰ってきます。

主な漁獲地は北海道沿岸で、水揚げのピークは鮭が産卵のために戻ってくる9~10月です。

この時期に北海道に戻ってきた白鮭を、「秋鮭」と呼びます。

しかし戻ってくる時期を間違えて、5~8月に漁獲される白鮭もいて、その白鮭は「ときしらず(時鮭)」と呼ばれています。

産卵期に入る直前の白鮭は、一番脂が乗っていて、高級品として扱われますが、一般にはあまり出回りません。

その色の美しさから、「銀聖」または「銀毛」と呼ばれます。

秋鮭は産卵のために回遊した影響で、脂が少ない割に、ビタミンB6、葉酸が豊富なのが特徴です。

ムニエルなどの油を使った料理と、相性が良いです。

銀鮭:通年

通年を通して店頭に並んでいる鮭で、ノルウェーやチリ沿岸で水揚げされています。

塩漬けの切り身で売られ、鮭の塩焼といえば銀鮭が一般的です。

白鮭よりも脂が乗っているため、焼き魚には銀鮭が適しています。

紅鮭:7~8月

名前の通り濃い赤色で、秋鮭、銀鮭に比べて栄養価が高いのが特徴です。

主な漁獲地はアラスカやロシアで、ごく稀に日本でも水揚げされますが、流通するのはほとんど外国産です。

同じ外国産の切り身でも、銀鮭に比べて脂が少ない割に味が濃いため、高級品として扱われています。

紅鮭は産卵期を迎えると、真っ赤な体に変化します。

紅鮭が赤いのは、生涯最後の約3週間程。川をのぼり、1度の産卵・受精を終えると同時に、死んでしまいます。

養殖も現時点では不可能であるため、希少価値の高い魚です。

アトランティックサーモン

「セイヨウサケ」とも呼ばれ、脂と身のバランスの良さから、主にお刺身用のさくで売られています。

ノルウェーやチリで捕獲されるものがほとんどで、生食用に養殖もおこなわれています。

生で味わえる鮭は少ないため、そのおいしさをカルパッチョや、サラダなどで味わうのも良いでしょう。

サーモントラウト

こちらもセイヨウサケと同様に、主にお刺身用で売られている鮭です。

最大の特徴は、淡水魚の「トラウト(ます)」の品種改良で、生まれた魚であることです。

色、味、ともに良いニジマスの特性と、生でも食べられる鮭の特性を掛け合わせたのが、サーモントラウトです。

国内でも養殖されていますが、最大の生産地はチリとなります。

日本で大変人気が高く、お刺身として食べるのが、一番美味しいとされています。

最後までご覧いただき、ありがとうございました♪

コメント